はじめに

現代の健康食品OEM事業の成功は、単なる製造コストの削減ではなく、パートナーシップの構築に大きく影響されます。

市場の成熟と規制の強化に伴い、成功を左右する要因は「法規制遵守」、「機能性表示食品対応による高付加価値化」、そして「安定供給とリスク分散」の三軸に集約されます。

発注する企業にとって、OEMの利用は自社では確保が難しい専門知識、特に複雑な規制対応能力や専門的な処方開発ノウハウを獲得するための「知識のアウトソーシング」として再定義されるべきです。

OEMパートナーは製造能力だけでなく、その知識の深さと提供サービスの幅広さによって評価されなければなりません。

市場トレンドとOEM事業への影響

健康食品の受託製造市場は、構造的な課題に直面しています。

製造コストの上昇と慢性的な人手不足は、OEM市場の最も大きな背景にあります。このコスト圧力は、発注者側がOEMパートナーを選定する際の基準を根本的に変化させています。

もはや、人件費の低さだけを追求するのではなく、パートナーが将来的なコスト安定性と供給能力を確保するために、技術投資を積極的に行っているかどうかが重要となります。

具体的には、OEM企業がDXや省人化、機械化、ロボット化にどれだけ投資しているかが、長期的な製造コストの安定性、ひいては発注者の利益率に直結します。積極的な技術投資は、短期的なコスト上昇への対抗策となるだけでなく、構造的な人手不足という問題を緩和し、供給の継続性を担保します。

したがって、OEM選定のデューデリジェンスにおいては、省人化への具体的な取り組み状況を厳しく評価することが、発注者の長期的な事業リスク管理において不可欠となります。

OEM戦略の類型と成功への道筋

OEM戦略は、企業の現在の成長段階によって類型化されます。

・新規参入型(小ロット重視)の戦略

初期投資と市場参入リスクを最小限に抑えたい新規事業者は、初期ロットが小さく他社に断られるという一般的な課題を解決できるパートナーを優先すべきです。

例えば、健康食品のOEMも手掛ける占部大観堂製薬のように、「小ロット製造への親身な対応」を提供し、初期の企画・法務サポートを包括的に提供するOEMが最適です。これにより、発注者は製造の初期ハードルを下げつつ、専門的な知識の不足を補うことができます。

・事業拡大型(安定供給重視)の戦略

すでに市場での足場を固め、さらなる規模の経済を追求する企業は、高付加価値化のための機能性表示食品対応能力と、強固なサプライチェーンを重視すべきです。

特に、製造拠点が集中しがちな本州の企業は、地理的な分散による災害リスクヘッジの観点から、地方に拠点を置くOEMを戦略的に組み込むことが、長期的な安定供給を確保するために重要となります。

企画・開発における成功のポイント

ターゲット設定とコンセプト設計の精度

健康食品市場で成功を収めるためには、明確な市場ニーズの特定と、それを実現する処方設計の精度が求められます。OEMパートナーは、単に受け身の製造者ではなく、発注者が設定したターゲット層やコンセプトに基づき、豊富な知識と経験を活かして原材料選定や処方を提案できる専門家でなければなりません。

OEMの専門知識の活用は、製品の競争優位性を左右します。特に、医薬品・健康食品の専門家が長年培ったノウハウをもとに提案される原材料や処方は、製品の信頼性を高める上で重要です。また、打錠(錠剤)、ハードカプセル、ソフトカプセル、顆粒、粉末などの多岐にわたる剤型や包装形態に対応できる柔軟性は、発注者が望む製品コンセプトを市場で実現するための選択肢を担保します。

機能性表示食品戦略の深掘り

機能性表示食品(FfC)は、一般の健康食品との差別化を図り、高い市場優位性を確立するための重要な戦略ツールです。しかし、FfCの届出プロセスは、科学的根拠の収集、行政手続き、表示案の整理など、非常に複雑であり、知識や経験のない企業にとって最大の参入障壁となり得ます。

したがって、OEMの成功要因として、FfC対応能力の有無は決定的な要素となります。

発注者は、「商品設計から製造、一括表示案の作成、届出書類作成」まで全てを一貫してサポートできるOEMを選ぶ必要があります。この「トータルサポート」の真の価値は、単に煩雑な書類作成を代行することに留まりません。

OEMに専門的な届出作業を委託することで、発注者は本来注力すべきマーケティング戦略や販売戦略など、自社のコアコンピタンスに経営資源を集中投下できます。これは、FfC製品を市場に投入し、成功に導くための時間的・資源的効率を最大化する戦略的な意味合いを持ちます。

開発プロセスにおけるリスク管理と協業

製品設計、見積もり、および試作の段階は、後の知的財産権(IP)トラブルの種を蒔く可能性があるため、厳格な管理が必要とされます。OEMとの詳細な打ち合わせを通じて、アイデアや技術情報が交換されますので、契約前の段階から厳密な秘密保持契約(NDA)の締結が必須です。

また、試作後の処方や仕様に関する決定プロセスにおいて、後に「共同開発」とみなされないよう、情報開示の範囲と開発情報の取り扱いについて、契約前に詳細に規定する必要があるのです。この予防的な措置は、後の権利帰属問題を回避するために極めて重要となります。

オペレーションとサプライチェーンの最適化

「一貫生産体制」の優位性

健康食品OEMの成功は、効率的なオペレーションに支えられています。

占部大観堂製薬に代表されるような、商品の企画提案・開発から生産までをワンストップで対応可能な「一貫生産」体制は、現代のサプライチェーンにおける理想的な効率モデルです。

この一貫生産体制の採用は、複数の業者に工程を依頼した場合に発生する隠れたコストやリスクを同時に解決します。具体的には、製造スケジュール管理の手間、工程間での輸送コスト、および品質問題発生時の責任の押し付け合いといったオーバーヘッドを低減します。

原料調達から製剤化、充填、包装までを単一のOEMが請け負うことで、サプライチェーン全体が簡素化され、結果として「低コスト」と「短納期」が実現し、発注者の市場競争力を高めます。

多社発注は個別の見積もりでは安価に見えることがありますが、全体の管理工数や輸送・在庫コストの増大が、最終的な利益を圧迫する要因となるのです。

少量多品種生産への対応力と市場の需要

市場の多様化に伴い、新規参入企業やニッチなターゲットを狙うブランドにとって、少量多品種生産への対応力は必須要件です。特に、会社設立間もない企業や個人からの初期ロットが小さいという悩みに対し、他社に断られたり対応が悪かったりという経験を持つケースは多いです。

OEMパートナーが「小ロットから」柔軟に対応できる体制を持つことは、初期投資とリスクを最小化し、多様なイノベーションを市場に送り出すための基盤を提供します。

さらに、王子食品株式会社の事例に見られるように、共有バルクを利用することで100製品から対応可能とするモデルも存在し、市場の多様なニーズに対応するための柔軟な供給体制が、OEM成功の重要な側面となっています。

品質管理体制の重要性

OEM製品の信頼性を確保するための前提条件は、クリーンな環境での製造、そしてGMP(適正製造規範)に準拠した厳しい品質管理のもとでの製造・納品であることです。

これに加え、現代のサプライチェーンでは、原材料のトレーサビリティ(追跡可能性)の確保が不可欠となっています。

重要原材料の供給リスクに対応するため、OEMパートナーは、複数の供給元からの購買(複数社購買)や、地域を分散した購買(地域分散購買)といったリスクヘッジ戦略を採用しているかを確認すべきです。

大手食品企業は、主要原材料の供給リスク対応としてこれらを積極的に実施しており、トレーサビリティの確保は、消費者の信頼を勝ち取るための重要な要素となります。

サプライチェーンの持続可能性とリスク分散戦略

長期的な視点で見ると、OEM選定におけるサステナビリティ(持続可能性)への対応は、将来的な市場アクセス権の問題へと変化しつつあります。

大手食品企業は、RSPO認証パーム油やサステナブルカカオ豆など、持続可能な原料調達比率を100%に引き上げる目標を掲げており、ESGデューデリジェンスの実施も標準化しつつあります。

OEMパートナーが、サプライヤーガイドラインに準拠した調達を実践し、認証原材料のルートを確保しているかは、将来的なブランド価値向上と市場拡大に不可欠です。

さらに、地理的リスク分散は、日本国内のOEM戦略において極めて戦略的な価値を持ちます。

製造工場が本州に偏っている企業にとって、九州の福岡県直方市に拠点を置く占部大観堂製薬との取引は、災害リスク分散の観点から、事業継続計画(BCP)の機能を果たすものです。

この地理的な優位性は、単なる地方分散ではなく、サプライチェーン全体の安定化というマクロなリスクヘッジ機能を提供しており、長期的な安定供給を求める企業にとって、コスト以上に重要な判断基準となります。

OEMにおけるリスク~法規制遵守と広告戦略~

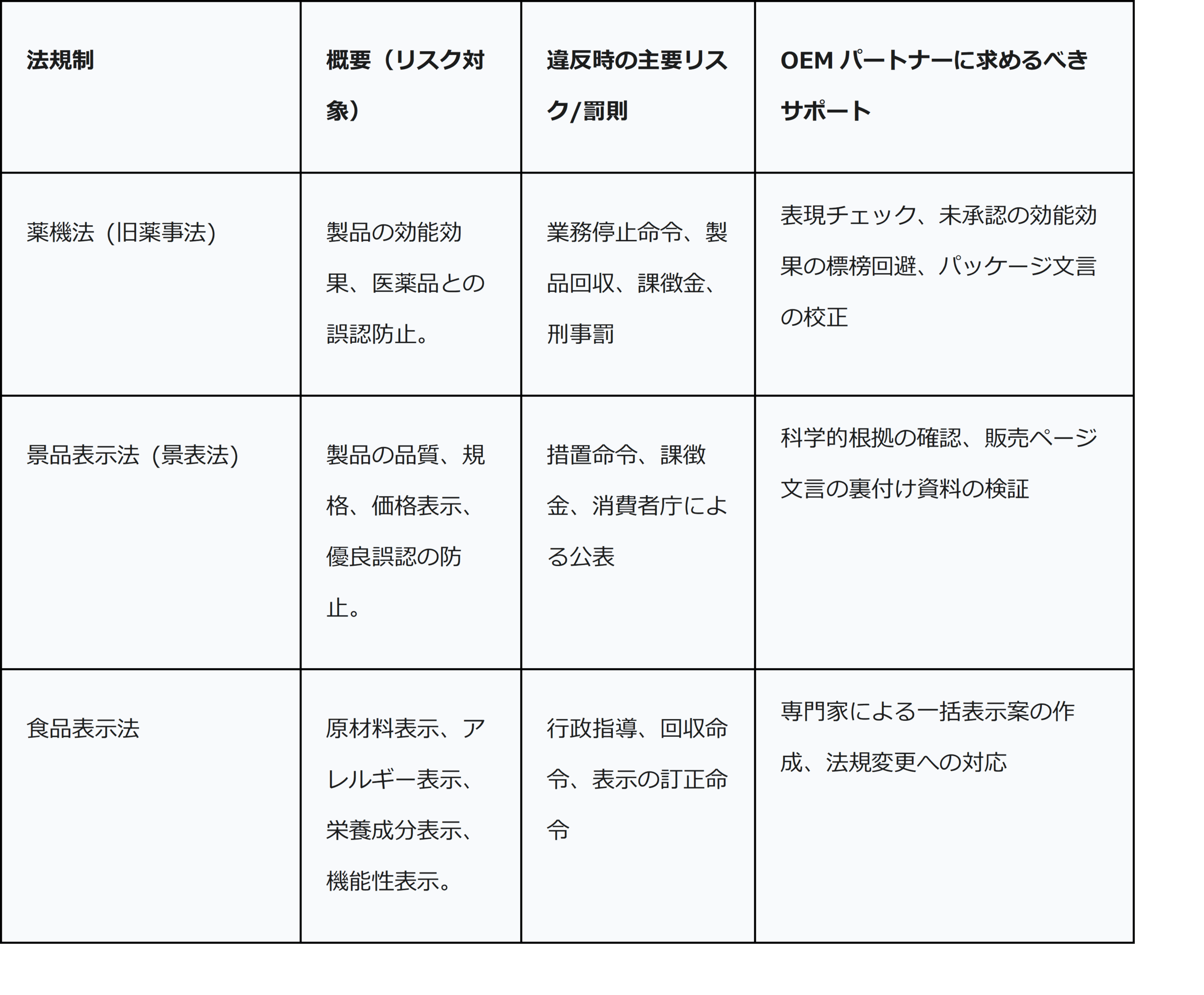

OEM後の成功は、製品の品質だけでなく、いかに適法かつ効果的に製品をプロモーションできるかにかかっています。これは、薬機法(旧薬事法)、景品表示法、健康増進法といった複数の法律が複雑に絡み合う法規制遵守と直結しています。

薬機法・景品表示法を熟知した法務サポートの確保

法規制違反は、業務停止命令、製品回収、そしてブランドの信頼性失墜といった、事業存続に関わる重大なリスクを引き起こします 。したがって、OEMパートナーを選ぶ際は、製造品質以上に、法務サポートの深さと権威性を評価する必要があります。

占部大観堂製薬が提供するような、「薬機法等の関連法規を熟知した担当者」による表示チェック・サポートは、販売戦略の土台となります。

このサポートは、パッケージデザインや一括表示の校正に加えて、販売ページや資料に記載して良い文言が分からないという悩みを解決するため、関連法規の知識に基づいた具体的なアドバイスを提供するものでなければなりません。

この専門的な法務サポートこそが、発注企業が市場で法的安定性を保つための必須インフラとなります。

健康食品の広告・表示表現ガイドラインとNG事例

健康食品の広告表現は、医薬品との誤認を招くような、身体の構造機能に影響を与える未承認の効能効果を標榜してはなりません。

適法な表現は、「腸まで届く乳酸菌」や「毎日をスッキリ過ごしたい方」、「軽やかな歩みのために」といった、一般的な健康維持・増進の範囲内に留める必要があります。

特に機能性表示食品の場合でも、届出表示を超えた過度な表現は景品表示法上の優良誤認を招くリスクがありますので、専門家による厳密な校正が必要です。

OEMパートナーの法務チェック機能は、これらの複雑な表現の境界線を明確にし、広告規制違反による罰則を回避するための生命線となります。

パッケージデザインと一括表示の校正プロセス

食品表示法に基づく一括表示案の作成サポートは、製品が市場に出る前の最終的な信頼性を担保します。専門知識のあるOEMスタッフが、最新の法規に基づき原材料表示、アレルギー情報、栄養成分表示などを正確に作成することで、行政指導や回収命令といったリスクを未然に防ぐことができます。

※法規制遵守とOEMパートナーの役割

契約・知的財産権管理によるリスクヘッジ

OEMにおける成功を長期にわたり維持するためには、製造物自体の管理だけでなく、無形資産である知的財産権(IP)の保護が不可欠です。

OEM契約書は、将来的な知財トラブルを防ぐための唯一の防壁となります。

OEM契約書に必須の条項

OEM契約書には、製造する製品の仕様、最低発注量、納期、委託料といった基本事項に加え、法的リスクを管理するための条項を厳密に記載する必要があります。

必須の契約条項

・検査

納品後、発注者が検査に要する期間、および補修・修正の上限回数を明確に定めます。これは下請法の遵守にも関わる重要なプロセスです。

・秘密保持

委託者が提供した処方やノウハウに関する情報の利用・開示を契約期間中および契約終了後も厳しく禁止します。

・製造物責任・契約不適合責任

欠陥製品が発生した場合の責任の所在を明確にし、発注者の法的負担を軽減します。

・再委託の可否

品質管理の維持と情報漏洩リスクの低減のため、製造工程を第三者に再委託する場合の、発注者の事前承認の義務化が必要です。

知的財産権(IP)の帰属問題とその明文化

知的財産の権利帰属は、原則として「作った人・描いた人・設計した人」にあるとされています。発注者が単に「うちのアイデアです」と思っていても、契約書で明記されていなければ、権利は製造者側にあると判断される可能性が高いのです。

IPリスクの類型と対策

・意匠(デザイン)リスク

OEM工場側が、発注者に無断で、製品のデザインを他国(例:中国)で意匠登録してしまう事例が実際に起きています。

・特許リスク

製品に新しい機能や構造がある場合、OEM側が先に特許出願してしまうと、発注者側が自社製品でもその技術を使えなくなることがあります。

・著作権リスク

パッケージのイラストやプロモーション画像など、工場スタッフが制作した場合、そのスタッフに著作権がある可能性があります。

これらのリスクを回避するためには、契約書において、成果物に関わる著作権、意匠、特許など一切のIPが、発生と同時に無償で発注者に帰属・譲渡される旨を明確に明文化することが、ブランド保護の絶対条件となります。

共同開発とみなされないための交渉履歴管理

OEM業者との開発中に頻繁に意見交換をしたり、仕様変更を何度もやり取りしたり、相手からの提案を採用した履歴があたりした場合 、OEM側が「これは共同で開発したものだ」と主張し、共有特許・共有著作物とみなされるリスクが高まります。

発注者はOEMの専門知識を求めるほど、この「共同開発」のリスクが増大する連鎖的な関係にあります。

このリスクを回避するために、契約書では、たとえ受託側からの提案を採用した場合であっても、当該成果物に関する一切のIPは発注者に帰属する、という条項を厳密に定義することが、将来的なトラブルを防ぐための最後の砦となります。

まとめ

健康食品のOEM事業を成功に導くためには、OEMパートナーを選定する際に、価格競争力だけでなく、

・「規制対応能力」

・「知財保護体制」

・「運用効率(一貫生産)」

の三要素を徹底的に評価することが求められます。

特に機能性表示食品を戦略の中心に据える場合、OEMによるトータルサポート(企画から届出、法務チェックまで)は、事業リスクを最小化し、高付加価値化を実現するための必須条件となります。

また、長期的な視点から、OEMパートナーが製造コストの上昇と人手不足という構造的な課題に対し、DXや省人化を通じてどれだけ能動的に対策を講じているかを確認することが、サプライチェーンの安定性を担保する鍵となります。